馬會知多少

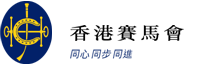

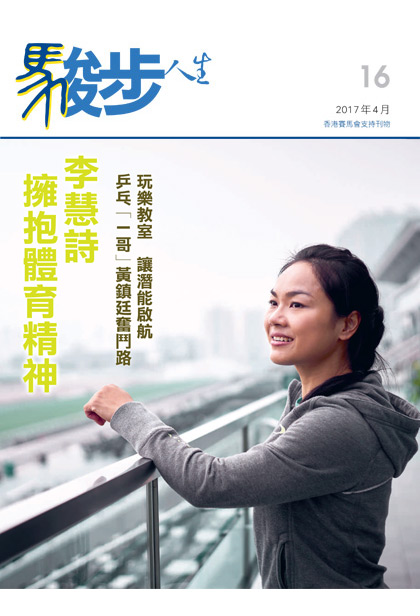

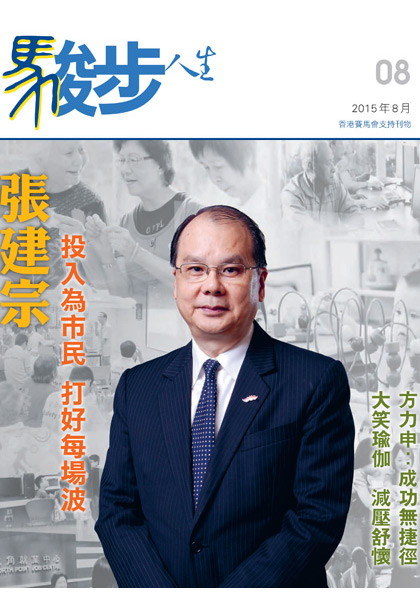

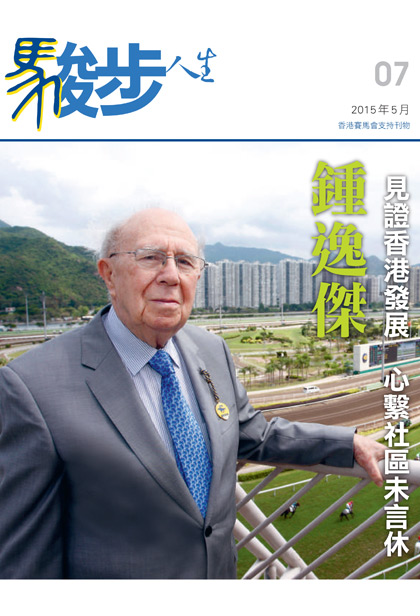

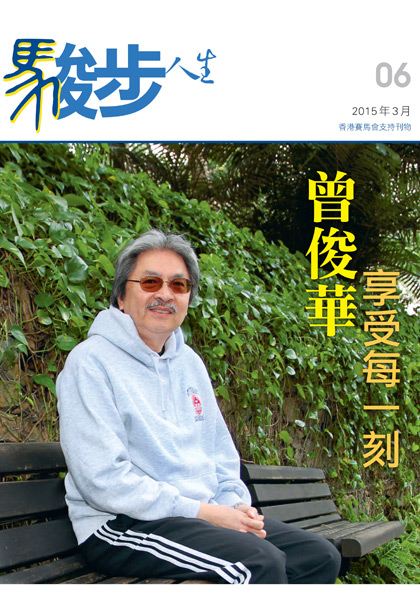

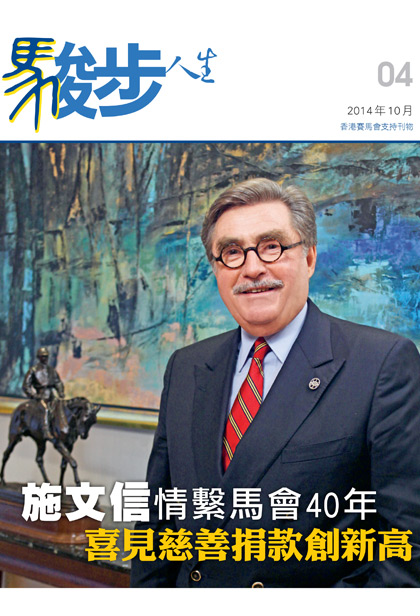

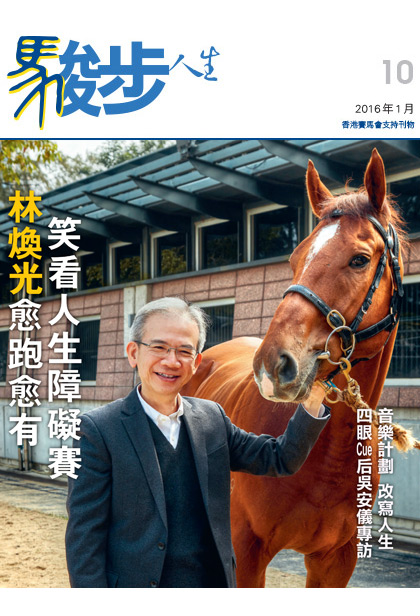

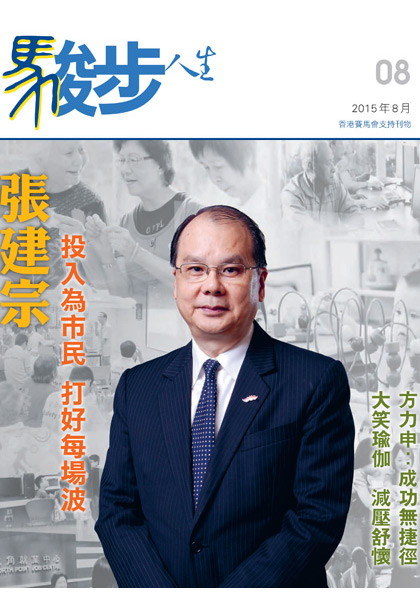

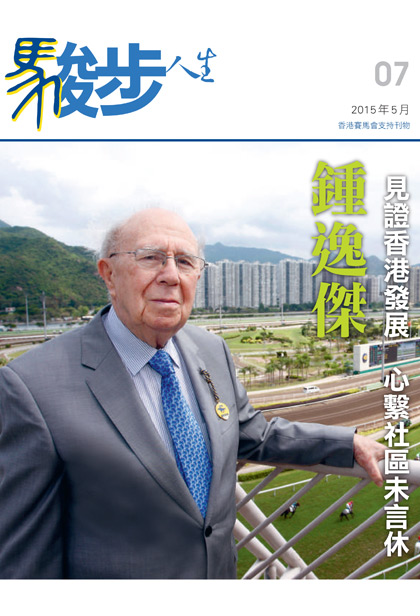

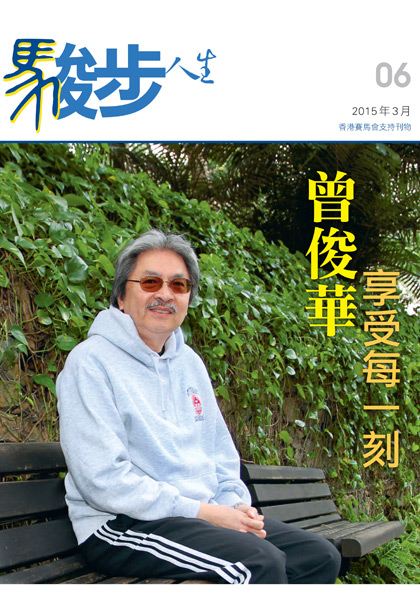

馬會刊物《駿步人生》,透過人物訪問、專題報道、精闢對話等內容,希望做到知性與趣味並重,為讀者注入正能量。

一線人脈

第14期

哈佛商管學大師:慈善事業要可持續營運

美國哈佛大學商學院教授Michael Porter認為,現在正是上佳的時機,讓香港社會各界一同思考,商界、社會服務機構、慈善基金會和政府等,面對社會各種挑戰,應該扮演甚麼角色;而最終改變的關鍵,在於能否成功令相關人士和機構,由理解到接納以賺取利潤為手段,進而發展出可持續的營運模式。

他指賺取利潤和應付社會挑戰,不是對立而是相輔相成的兩條支柱;再加上政府作為第三條支柱,社會才可以更平衡穩定。

( 按此下載全文 )

其他期數

- 第57期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第56期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第55期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第54期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第53期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第52期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第51期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第50期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第49期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第48期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第47期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第46期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第45期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第44期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第43期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第42期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第41期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第40期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第39期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第38期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第37期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第36期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第35期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第34期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第33期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第32期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第31期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第30期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第29期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第28期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第27期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第26期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第25期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第24期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第23期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第22期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第21期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第20期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第19期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第18期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第17期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第16期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第15期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第13期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第12期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第11期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第10期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第9期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第8期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第7期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第6期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第5期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第4期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第3期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第2期

下載PDF版本

下載PDF版本

- 第1期

下載PDF版本

下載PDF版本